“洛阳人”“洛城人”……在中古世界,有那么一段时间,人们说起这座城市居民时,那种欣羡的语气,就和今天人们提起“巴黎人”“纽约客”的口气相仿。

然而毫无疑问,洛阳的荣光已经不再,今日的洛城已非昨日的“神都”。

洛城的兴衰,牵系着中国人的一段失落的过去。这种失落不仅仅是时过境迁、风水轮转,它同样也源于深刻的时代变局和文化裂痕。

那么,如今摔破的“记忆之城”,它和当代生活的关联究竟落脚在何处?“古典”,“古老”本身就自动构成“经典”吗?我们究竟应该选择什么样的时间和空间构成洛阳的“基础记忆”?

一部写不尽的解构史

同是废墟,罗马帝国和洛阳截然不同

当罗马帝国土崩瓦解之际,罗马的伟大建筑并没有和它的统治者同命运,罗马保存的古典遗迹之多,足以让初次看到的中国建筑史学者咋舌。

两千年前,也就是两汉时期罗马的城市格局,至今还在每一个踏入帕拉蒂尼山丘的旅游者眼中清晰可辨,而北魏洛阳同时期的罗马城市遗址,更是散落于从撒哈拉沙漠边缘到地中海东岸的广袤大地上。

虽然不免残破,这些风貌犹存的地面建筑却保留了一种几乎没有被更动过的空间。依托于这些完整保留的空间,大理石柱上斑驳的时间痕迹,反倒更能使人们直接察觉到城市永恒的存在。

古罗马斗兽场,来源:视觉中国

而关于长安、洛阳在它们遭受毁灭后所发生的一切,我们却只有想象,而无法详究了—为了极言它惊心动魄的结局,杨衒之用了“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟,墙被蒿艾,巷罗荆棘”这一连串词语。事实上,这并不是第一次有人如此描绘洛阳的结局—不断发生的结局如永恒的春天一般荒诞,实则这便是真切的历史,类似的“结局”并非只有一次。

索靖预言过这一结局,而更久远之前,曹植早已感性地描写过“荆棘铜驼”的凄凉。面对“中野何萧条,千里无人烟”的一代名都的结局,追忆故国里他曾度过少时光景的旧家,曹植竟至“气结不能言”:

步登北邙阪,遥望洛阳山。洛阳何寂寞,宫室尽烧焚。垣墙皆顿擗,荆棘上参天。不见旧耆老,但睹新少年。 侧足无行径,荒畴不复田。游子久不归,不识陌与阡。——曹植《送应氏》

罗马帝国残存的“废墟”和洛阳截然不同。从某种意义上讲,这种伫立眼前、历历可见的废墟并不尽然是“减法”,就像后来欧洲的浪漫主义者所观察到的那样,它呈现了一种使人迷惑的不确定性,足以颠覆建筑原有的意义,甚至比它的华彩修饰更加饱满,具有“解构”真实历史的意味。相形之下,在生与死的迷雾间,洛阳城市的“废墟”却开启了在有无之间“自动”转换的神话,《洛阳伽蓝记》之中有种声音告诉我们,城市不是自然成长或消亡,而是“自动”加入和退出历史舞台的,它忽而“建成”,偶然“消失”,来无影去无踪:“汉光武迁都洛阳,作此门始成,而未有名。忽夜中有柱自来在楼上。后琅琊郡开阳县言南门一柱飞去,使来视之,则是也”—上述“开阳”门的无端来历,就像永宁寺的浮屠在二月雷火中的毁弃一样,那座可以在东海光华中重生的宝塔,于现实里甚至没留下一点蛛丝马迹。

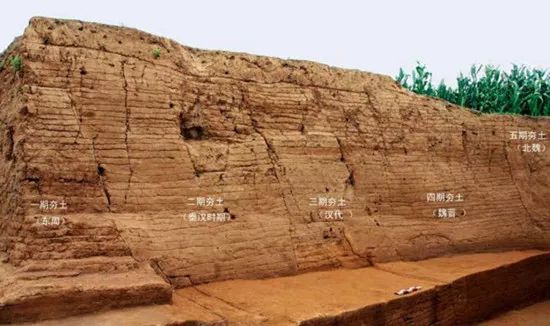

汉魏洛阳城遗址

中国城市遗址现况的渺渺,很难说完全不涉及它的建筑材料和营造方式—或者,是“土木”相较于“砖石”的优劣。但是这种物理的计较同时又伴随着一种可感的人情,说不上来是原因还是结果,主观和客观一度竟契合得天衣无缝:“昔时歌舞台, 今成狐兔穴。”(刘希夷《洛川怀古》) 唐代诗人在此强调的,正是“金銮殿”和“茅草屋”的戏剧性反差,它们与其说是无情自然律的或然,不如说是诗人刻意渲染出的宿命感,面对“人工”和“自然”的“自动”转换时,刘希夷的洛阳现在多了一分知天任命的平静:

已见松柏摧为薪,更闻桑田变成海。古人无复洛城东,今人还对落花风。——刘希夷《代悲白头翁》

“但看古来歌舞地,惟有黄昏鸟雀悲。”这正是“荆棘铜驼”谶语的秘密所在:一种奇妙的过去和现实瞬间的循环。

身后踪迹全无的中国城市印证的是不断轮回的时间,轻薄而脆弱的空间维系着这种轮回,即使那些最辉煌的建筑也立身在如此脆弱的基础之上。永宁寺塔就是这样的一座建筑。这座中国古代历史上有记载的“最高建筑”生前名盛,今天却只是陇海铁路以南一个方圆百米的土台而已,经过大规模的发掘,却没有太多佛殿建筑的建制发现。尤其让人不解的,是居然没有找到与永宁寺塔规模相称的僧房遗迹—这些“人”都去哪儿了呢?纵使洛阳春尽,永宁寺塔的考古发掘,依然令20世纪末的海东来客兴趣盎然。或许他们依然坚信,后来蓬勃的现实与这神话般的历史一定有着某种直接或间接的关系。不管什么原因,从日本飞鸟时代开始才逐渐发展起来的一些佛教建筑,今天成了照见我们自己历史的镜子,而在真正的“洛阳”,这历史竟已经湮没了……对于日本人而言,即使是陇海路旁荒丘下零落的一二证据,终归也还是极其宝贵的。

投入了大量人力物力挖掘的北魏永宁寺遗址,出土了数千件塑像的残片、建筑部件和小器物碎片,除此之外,就只有茫茫大地上的一片烧结土了。

永宁寺建于北魏孝明帝熙平元年(516年),遗址中央尚存永宁寺塔塔基

不是“火烧”就是“土劫”,古城逃不出的命运

洛阳在最后的时光里……这不是历史,这仅仅是有关结局的想象:

火烧当然是对付木结构的最佳办法,纵火者用不着花太大的力气,而造成的破坏却无法挽回,难以阻挡。同一座洛阳城,汉末的奸雄董卓烧过,匈奴王刘曜烧过,埋葬北魏的大军阀高欢或许烧过,变乱南北的宇文泰和侯景也曾烧过。

“拆建”—我们俗话说的城市“改造”—也是另外一途。比如,拓跋王朝的终结者高欢就把洛阳拆卸零落,运到邺城重建新都去了。

最后,就算是将一片废墟扔那儿不管,自然会有鹰隼来帮着食腐,野兔去扎堆做窝的。

在近世,圆明园的遗址就经受了号称“火劫” “木劫” “石劫” “土劫”的四劫,直到一切杳然再无踪影。中国人一旦破坏起来,那“创造性”可圈可点,最绝的,是像冰心的《冬儿姑娘》里面说过的故事,有人居然想到,可以将园中不能再利用的汉白玉残片砸了米粒大小,混杂在优质大米里卖出高价。

圆明园遗址

在汉魏洛阳,千百年来面貌改变最大的还不只是那些辉煌的纪念碑。当我们今天站在田野里向北眺望,甚至也看不到“北邙山上柏森森”的景象了,那些自以为可以安眠千载的枯骨早已从黄泥中翻起,这可能是“归宿的归宿”或者“结局的结局”。近至1949年以来的“大修水利”平整土地,让人类的意志可观地改变了这片区域的自然景观。夺林地、冈原和废墟为耕地,或许为故城四周的村落带来了生存的基本条件,但是“陟彼北芒兮”的洛阳门东陌上行,就彻底成为了不可再现的历史。

不能,也很少有人愿意彻底破坏的只有道路系统,按宿白的意见,今天洛阳郊区某些村落的街道,很可能就和北魏洛阳城里的大道重合,人们很自然地在城市道路的废墟两边,就基筑墙,因址起屋—建筑材料都是现成的。沿着昔日的闾巷延展出了新的田垄,开荒种地,未经深耕的城市土地又遭火烧过一轮,融解了无数白骨和血肉的土壤想必是肥沃的。

北魏龙门石窟雕刻艺术

这正能启人想象,今天踏勘逝去文明的我们,原来依然走在昔日“衣袂京尘”的大道上……“车马不相识,音落黄埃中”,山河依旧,只是路两边的风景已不相同。

浑然不觉时掀起的怀旧情绪

不知什么时候起,在摧枯拉朽的时代旋风面前,人们开始有了几分怀旧的情绪。当市场上老东西比新东西值钱的时候,普通中国人终于半信半疑地接受了破房子也是值得“保护”的,这种“新”与“旧”价值的反复,最终延至全国范围内的“发展”与“保护”的冲突,以及历史保护标准的争论,陇海路边从未被眷恋的故城也因此被记起。其实,如果我们不能明白一座旧房子何至于遭到覆灭的命运,我们就不能明白为什么要保护这座房子。

除了紫禁城、太和殿(古代遗产),毕竟还有筒子楼、亭子间(特殊的“现代遗产”);除了乔家大院、宏村西递(富贵人家的乡村记忆),毕竟还有北京的天桥、上海的“滚地龙” (棚户区、难民区,穷苦人的城市记忆);除了外滩、康有为故居(自上而下的“旧生活”),毕竟还有“老三线”厂房、国民党为来台湾的军队家属所建的“眷村”(自下而上的“旧生活”)……

筒子楼老照片

如此丰厚的遗产、生活与记忆,到底要优先保护谁,又该怎么个保护法呢?大概不仅仅是将大城市的旧工厂改成“LOFT”的式样,或是可以容纳艺术的“798”,以便卖得更好价钱吧。

即使是最热烈的历史保护主义者恐怕也不能跳出这种泥沼:今天的中国人,已经全然不能想象自己祖先生活的情状了,即使凝视着晚清的黑白影像,过去的一切对我们而言也是陌生的。更毋须追问,有谁能在荒芜的旷野上生生追忆起如花的洛阳。“失忆”的根源也许同时来自以下这几种角度,它们不是多选一的选择题,而可能是彼此相关的现象:

首先,失忆也许是宿命的,是一种主动选择的失忆症,也许,失忆并不全然是负面的,而是人类文明的一种本能。也许,生活在另一种时空中,我们面对的过去原本就是不对称的,“一切历史都是当代史”,意大利史学家克罗齐这句名言的真正意思,是某个时代的人永远都以自己的处境去度量过去。因此,“甜蜜的旧生活”恰恰是不可复刻的记忆所赋予的,而那些忠诚的保护主义者也许反要感谢这个该死的时代,因为正是现代主义旋风般的破旧立新,才开辟了怀旧美学的天地。

另一种角度则和具体的“物性”有关,在此“中国建筑”显出了它技术层面的特殊性。罗马的荣光已经成为往事,而罗马帝国的殖民城市依然屹立在北非的沙漠之中。而在中国,唐帝国的首都最辉煌的殿宇如大明宫麟德殿等,土台上只找得到几个残破的石头柱础而已—中国人“改造”过去的能力往往是惊人的,夯土、木构这些难以千秋万岁的建材,似乎为洛阳的消逝找到了差强人意的客观理由。毫无区别地以西方人的理论和历史观去介入“保护”,将永恒长远的观念施于中国建筑脆弱的“物性”,仿佛是为一位弱女子穿上了笨重的盔甲。

西安大明宫麟德殿遗址

最后一种失忆关乎某种文化变局,亦是一种典型的中国现象。这大变局却和西方文明的侵入有关,中国历史上并不乏对于历史名城的记述,然而简括的史笔却缺少可感的形象。在今天,一个图像的世纪,这种匮乏尤其让人们感到困惑—大大改变了的,不只是历史城市的物理基础,也是我们理解它的方式。当偏重视觉知识精确性的西方文明已成为压倒性的强势,制图学和摄影视觉接管了建筑和城市,对一个努力回忆洛阳的人来说,旧日的写意笔墨是如此单薄,而在那微茫飘忽的山水间,普通人芥子般的命运又是如此渺茫和孤落。

中国历代王朝的壮丽城垣早已灰飞烟灭,以至于中国古代建筑史只好遍访穷乡僻壤,寻找那些在千年“改建”或“毁建”中幸存的二三流古建;然而,那些湮灭于麦田与荒丘之间的城市遗址,在中原大地上却俯拾皆是。尽管这些高度破坏、积压千年的地层往往空余础石和夯土,已经全然不能启人想象,但中国古代最伟大的一些怀古诗篇分明就曾写在这些“彼黍离离”的“负建筑”之上。

大明宫遗址一隅

持续毁弃的中国城市的哀歌

往日的丰盛映衬着眼前的穷乏。

在评论《洛阳伽蓝记》中的故事时,张中行甚至注意到了杨衒之本人在写作中的矛盾:一方面洛阳无情的毁灭似乎只能归结为强大的“天道”,另一方面,作者又不愿相信使得“邪恶”的尔朱兆顺利渡过黄河而诛杀孝庄帝的宿命,天道不具有扶正惩恶的正当性,于是他将其“信为虚说”。张中行说,无论怀古者如何解释“天道”,都是来自“信仰”……为什么会有这类信仰?他认为,主要是“想为‘生’找个最根本因而也就最稳妥的靠山,就是我们通常说的‘意义’”。“信天,求天,是弱者的哲学。”在张中行看来,荆棘铜驼旁的杨衒之将天道“信为虚说”的感慨,似乎有“鼓励人做强者”的力量—张中行以不同的角度触及了“追忆”对于中国历史的一般意义。这种无助叹惋和“做强者”之声的不和谐间奏,或许是宇文所安心目中“一种特殊样式的中国哀歌”。

也许,也同样是关于蓬勃乱张和持续毁弃的中国城市的哀歌。

太和殿飞檐

基于木结构的华丽都市本不能经久,却朝朝繁华竞逐,而具有讽刺意味的是,像巫鸿所提示的那样,某些过于恢宏的建构恰恰是为了被不断拆掉而建造的,在那悲壮的“牺牲”中,凝聚和爆发了建筑短暂生命所有的文化意义。

其实用不着为洛阳建立博物馆,它是属于“行为”和时间的艺术,中国历史的某种谵妄而苦涩的意味,正写在风化脱落的石缝间,劫后余灰的饱满意义,并非那些油饰一新的假古董所能表达的。

然而,更重要的或许还不是文明的遗存,不是“天道无常”,而是汹涌而过的历史洪流中闪现的人性本身。

洛阳大道,唐克扬∣摄

推究古今道路的异同关系将会是一个令人饶有兴趣的话题:在洛阳的身后都发生了什么?一方面古今道路一定存在着某种继承关系,另外一方面,生活方式和用途的改变又决定了它们命运的背离。按照大多数规划史学者的意见,洛阳的几条东西向和南北大道都是预先规划的结果,很有可能,沿袭了旧有房基的现代定居点同样利用了原有城市的道路和关厢;更多的时候,原有的城市变成了荒野,人类活动的范围大规模地缩水,原来南北正交的大路,变成了地图上更显见的对角捷径,只有道路的起点和终点还遵循着起码的逻辑和次序—至少在近代大规模地平整土地、显著地改变地形、拓垦农田前,洛阳身后的故事还可以如此揣测。一个个发生意义的空间节点同时也是时间链条上的环节。

洛阳国家考古遗址公园工地,唐克扬∣摄

挖掘机正在工地上忙碌作业。经过“硬化”的土方覆盖了原有的建筑基址,多少保护了这些基址,呈现出建筑台基的形状。但更重要的是,在这片广袤的荒野里,它为将来参观公园的人提供了一些起码的,可以观瞻,将来或许也物有所“值”的“景观”。

考古发现证明了古代城市远不是规划图纸上诉诸绳矩的那般规整,城市的种种“意外”又建立在过去时代丰富的生活质地之上—当然,这种客观存在的丰富性无法证明“今不如昔”,但是它也确难被此刻的文化彻底收纳—最终,这种零碎的历史发现和即时的感性间的差距,徒然反映了一种深刻的时代变化。

事实上,所有的过去生活都转变为了“历史”,就连眼下面对这茫茫废墟的惆怅情绪也将成为“历史”。考古工作所能探索的永远只是广大遗址中的一小部分,毋论这废墟下面曾经是一个人类历史上规模空前的都市,即使是在洛阳这样一个非省会城市的远郊,新的开发模式也已经为这片废墟带来了焦虑和压力——如何才能使得遥远的历史适应当代文化消费的胃口?如何让不甚结实的中国式“土遗址”像罗马、庞贝的废墟那样更清晰可见?(好把它的魅力打包售出。)这些问题的提出本身或许是不甚合理的,也许是相当荒谬的——但是历来实用的中国历史观仍在执拗地为这些问题寻求一个答案。

本文选自《洛阳在最后的时光里》,唐克扬著,广西师范大学出版社出版

(唐克扬:哈佛大学设计学博士,建筑师)

来源:凤凰网文化